大地を耕す

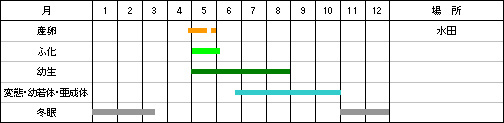

甲佐にて田起こしからヘアリーベッチの種を蒔いて来季に備える。麦の播種も始まる。そして新しいエリアの耕作放棄地を田んぼ化へと開墾作業。まだまだ忙しい。 環境保全も楽ではない。でもこれは私が始めた大事な仕事だと自分に言い聞かせる。 6年前に10aの圃場であったが、来季は500aが農薬と化成肥料不使用エリアへと変わる。その内CASA BLANCA圃場200aでは肥料さえ使わない事が可能だと実証出来始めている。 多くの生物たちの姿も見られるようになって来た。 しかし大型機械や化石燃料を使わない不耕起圃場の実現は未だ出来ていない。CASA BLANCA圃場でこれから取り組む大きなテーマである。